E135 Topページへ

神戸芸術センター

(Art Center of KOBE)

私設ファンサイト

■神戸芸術センターとは

|

|

|

神戸芸術センターは、2008年1月にオープンした新しい施設です。主要な施設は大小4つのホールと5台(5種類)のフルコンサートグランドピアノですが、画廊も併設されています。芸術施設だけでなく、高級スーパーマーケット、オフィス、レジデンスなどからなる複合施設で、さまざまな人たちが出入りしています。なお、西宮にある兵庫県立芸術文化センターと名前は似ていますが、まったく別の施設です(ときどき間違って来る人がいるらしい・・・)。 神戸芸術センターは、2008年1月にオープンした新しい施設です。主要な施設は大小4つのホールと5台(5種類)のフルコンサートグランドピアノですが、画廊も併設されています。芸術施設だけでなく、高級スーパーマーケット、オフィス、レジデンスなどからなる複合施設で、さまざまな人たちが出入りしています。なお、西宮にある兵庫県立芸術文化センターと名前は似ていますが、まったく別の施設です(ときどき間違って来る人がいるらしい・・・)。

芸術施設というとおおよその相場が決まっていますが、神戸芸術センターの運営ははかなり独特です。言葉で表現するのは難しいのですが、建築主(オーナー)の意向を反映していると思われる相当なこだわりが感じられます。なにを隠そう、kumaはその独特の運営スタイルがツボにはまってしまい、毎月のように通いづめたあげく、「ファンサイト」まで作ってしまったしだいです。 芸術施設というとおおよその相場が決まっていますが、神戸芸術センターの運営ははかなり独特です。言葉で表現するのは難しいのですが、建築主(オーナー)の意向を反映していると思われる相当なこだわりが感じられます。なにを隠そう、kumaはその独特の運営スタイルがツボにはまってしまい、毎月のように通いづめたあげく、「ファンサイト」まで作ってしまったしだいです。

神戸芸術センターがどのような思いをもって建築された施設であるのかについて、財団法人神戸市演奏協会の月間通信『音楽のまちKOBE』に市長、建築主、協会顧問の鼎談が掲載されています。144号~146号までの3回連載で、本誌を入手しなくてもネット上でpdfとして読むことができます。以下にリンクを張っておきます。「神戸芸術センター記念ピアノコンクール」についての考え方が語られているあたりは必見です。(注意: Adobe Reader がインストールされていないPCでは読めないことがあります。) 神戸芸術センターがどのような思いをもって建築された施設であるのかについて、財団法人神戸市演奏協会の月間通信『音楽のまちKOBE』に市長、建築主、協会顧問の鼎談が掲載されています。144号~146号までの3回連載で、本誌を入手しなくてもネット上でpdfとして読むことができます。以下にリンクを張っておきます。「神戸芸術センター記念ピアノコンクール」についての考え方が語られているあたりは必見です。(注意: Adobe Reader がインストールされていないPCでは読めないことがあります。)

座談会 「神戸芸術センター」について語る

Part1 (『音楽のまちKOBE』 144,2008.05)

Part2 (『音楽のまちKOBE』 145,2008.06)

Part3 (『音楽のまちKOBE』 146,2008.07)

|

|

|

|

|

■音楽関係の施設について

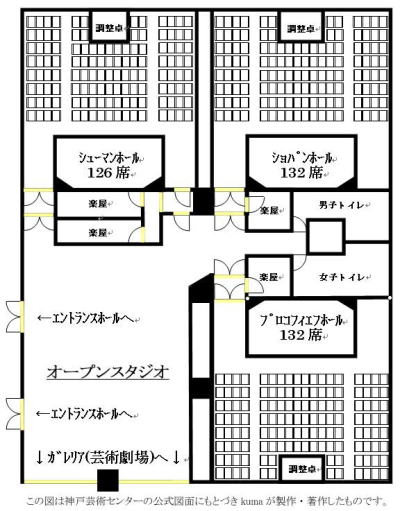

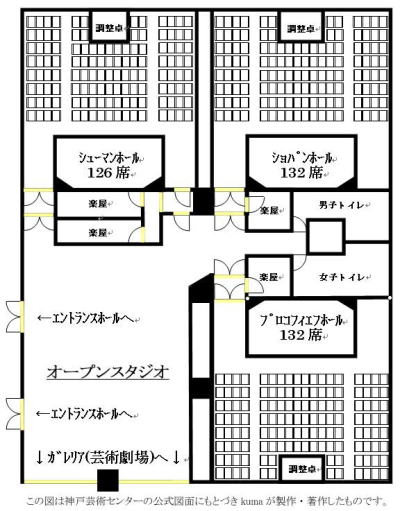

(1)音楽ホール ~3つの小ホール~

普通は、大ホールと小ホールがあれば、大ホールのほうから紹介するものですが、神戸芸術センターでは、むしろ小ホールのほうが特筆すべき内容を持った施設であると思われます。それぞれがヨーロッパのフルコンサートグランドピアノを備えた3つの小ホールが肩を並べてひしめき合っている姿は文字通り壮観です。いままでにこのような施設は、関西地域ではもちろん、全国的にもなかったのではないでしょうか。

普通は、大ホールと小ホールがあれば、大ホールのほうから紹介するものですが、神戸芸術センターでは、むしろ小ホールのほうが特筆すべき内容を持った施設であると思われます。それぞれがヨーロッパのフルコンサートグランドピアノを備えた3つの小ホールが肩を並べてひしめき合っている姿は文字通り壮観です。いままでにこのような施設は、関西地域ではもちろん、全国的にもなかったのではないでしょうか。

3つのホールは著名な音楽家の名前を冠しており、通常備えつけられているピアノの種類も異なります。また、内装や座席の印象もそれぞれに異なっており、たんに機能だけでなく、雰囲気的なものも含めて使い分けることができます。

3つのホールは著名な音楽家の名前を冠しており、通常備えつけられているピアノの種類も異なります。また、内装や座席の印象もそれぞれに異なっており、たんに機能だけでなく、雰囲気的なものも含めて使い分けることができます。

シューマンホールは、使い勝手が一番よいと思われるホールです。聴衆と出演者の動線が分離されていることと、楽屋が二つあることがその理由です。通常備えつけられているピアノは南ドイツのザウターです。

シューマンホールは、使い勝手が一番よいと思われるホールです。聴衆と出演者の動線が分離されていることと、楽屋が二つあることがその理由です。通常備えつけられているピアノは南ドイツのザウターです。

ショパンホールは、入室時の印象がもっとも晴れやかなホールです。やや赤みの強い木材を使用した腰板と床、そしてチェリーレッドのシートが気持ちを昂揚させます。ピアノはフランスのプレイエル。かつてショパンが愛用したピアノだということなのですが、まだ一度もその音を聴いたことのない方はどんな音を想像するでしょうか。意外に・・・な音がします。 なお、このホールだけ、演奏者が上手から出てくることになるので、慣れないうちは「あれっ?」と思うことがあります。

ショパンホールは、入室時の印象がもっとも晴れやかなホールです。やや赤みの強い木材を使用した腰板と床、そしてチェリーレッドのシートが気持ちを昂揚させます。ピアノはフランスのプレイエル。かつてショパンが愛用したピアノだということなのですが、まだ一度もその音を聴いたことのない方はどんな音を想像するでしょうか。意外に・・・な音がします。 なお、このホールだけ、演奏者が上手から出てくることになるので、慣れないうちは「あれっ?」と思うことがあります。

プロコフィエフホールは、冬のロシアを髣髴とさせるグレー基調の内装とは対照的に、とても暖かい木の音色がするピアノが備え付けられているホールです。日本では知名度の低いブリュートナー(旧東ドイツ)がそれですが、知名度と楽器としてのすばらしさはまったく別物です。色目と音色という異なった感覚器官で捉えられる要素での鮮やかなコントラストを狙った設計・・・、とkumaは個人的に解釈しています。

プロコフィエフホールは、冬のロシアを髣髴とさせるグレー基調の内装とは対照的に、とても暖かい木の音色がするピアノが備え付けられているホールです。日本では知名度の低いブリュートナー(旧東ドイツ)がそれですが、知名度と楽器としてのすばらしさはまったく別物です。色目と音色という異なった感覚器官で捉えられる要素での鮮やかなコントラストを狙った設計・・・、とkumaは個人的に解釈しています。

(2)芸術劇場 ~1,100人収容の大ホール~

芸術劇場は、音楽専用として設計されたものではなく、「多目的大ホール」とでも表現するの適切かもしれません。芸術劇場に一歩足を踏み入れるとすぐに気付くことですが、かなりユニークな設計になっており、実際、定期演奏会を聴きに来たホール設計に詳しそうな人たちが、劇場全体をきょろきょろと見回しながら専門用語もまじえて感想を述べ合い、畢竟「このホールは変わっとるな~」と話している光景を目にしたことがあります。シロウトにもわかる特徴としては、天井がスノコ状になっていて抜けていること、階段状になっている座席(S1列~S20列)が可動式(収納可能)で、客席部分全体を平坦にすることができること、などがあげられます。後者については”のっしのっし”と通路を歩くと足元に微妙な揺れを感じて、足音が響くことで気付く人が多いようです。また、言及されている例をほとんど知りませんが、ホール側壁の高いところに外光が差し込む細長い小窓が並んでいて、ホールが暗くなった時にそこから差し込む細い光が実に幻想的で、まるで教会の聖堂のような雰囲気があります(南側=舞台に向かって右側の窓のみ採光していることが多い)。演奏されている音楽がバッハやヘンデルだったりしたらもう最高です。催し物の性質によっては遮光されている場合もあるかと思いますが、機会があればぜひ関心を向けてみてください。

芸術劇場は、音楽専用として設計されたものではなく、「多目的大ホール」とでも表現するの適切かもしれません。芸術劇場に一歩足を踏み入れるとすぐに気付くことですが、かなりユニークな設計になっており、実際、定期演奏会を聴きに来たホール設計に詳しそうな人たちが、劇場全体をきょろきょろと見回しながら専門用語もまじえて感想を述べ合い、畢竟「このホールは変わっとるな~」と話している光景を目にしたことがあります。シロウトにもわかる特徴としては、天井がスノコ状になっていて抜けていること、階段状になっている座席(S1列~S20列)が可動式(収納可能)で、客席部分全体を平坦にすることができること、などがあげられます。後者については”のっしのっし”と通路を歩くと足元に微妙な揺れを感じて、足音が響くことで気付く人が多いようです。また、言及されている例をほとんど知りませんが、ホール側壁の高いところに外光が差し込む細長い小窓が並んでいて、ホールが暗くなった時にそこから差し込む細い光が実に幻想的で、まるで教会の聖堂のような雰囲気があります(南側=舞台に向かって右側の窓のみ採光していることが多い)。演奏されている音楽がバッハやヘンデルだったりしたらもう最高です。催し物の性質によっては遮光されている場合もあるかと思いますが、機会があればぜひ関心を向けてみてください。

このホールには、通り一遍ではない様々な演出を可能にする「仕掛け」があるそうです。このことについては、上でリンクを張っている『音楽のまちKOBE』の146号で建築主自身が具体的に語っています。kuma自身は、来場するといったら音楽会ばかりで、実際にその可能性を活かしたような個性的な催しに参加した機会がないので、多くを語ることはできないのですが、ここを会場とする公演予定を調べるなかで、このホールが音楽会以外にも幅広く利用されていることは認識しています。さらに、「舞台芸術」以外に、学会の大会や講演会、映画の上映、近所の専門学校の卒業式などにも使われていることがありました。今後、施設の認知度が上がるに比例して、そのような多目的の利用はますますさかんになってゆくと思われます。

このホールには、通り一遍ではない様々な演出を可能にする「仕掛け」があるそうです。このことについては、上でリンクを張っている『音楽のまちKOBE』の146号で建築主自身が具体的に語っています。kuma自身は、来場するといったら音楽会ばかりで、実際にその可能性を活かしたような個性的な催しに参加した機会がないので、多くを語ることはできないのですが、ここを会場とする公演予定を調べるなかで、このホールが音楽会以外にも幅広く利用されていることは認識しています。さらに、「舞台芸術」以外に、学会の大会や講演会、映画の上映、近所の専門学校の卒業式などにも使われていることがありました。今後、施設の認知度が上がるに比例して、そのような多目的の利用はますますさかんになってゆくと思われます。

ところで、音楽ホールとしての「芸術劇場」はどんなものでしょう。まず、このホールの常設ピアノは、ベーゼンドルファーModel290 (Imperial) とベヒシュタイン D280 の2台です。ピアノそのものについては下の(3)で詳しく書いていますのでそちらをご覧下さい。で、これらのピアノが演奏会でどのように聴こえるのか、というのが最大の関心事ですが、これには賛否両論があり、否定的な評価をする人は、「音響的にデッドで、ホール全体が響かない」という声が根強くあります。他方、豊か過ぎる残響でお化粧されずに「ピアノの音がそのまま聴こえる」ことを積極的に評価をする人も結構あります。残響の豊かなホールでは、間接音に助けられて多少のアラは目立たなくなるのですが、ここでは、恐ろしいほどにハッキリと演奏技術の違いがあらわれます。高い演奏技術を持つ人が舞台に立つと、その場に居合わせないとなかなか想像できないと思いますが、「音響的にデッド」とか「響かない」といった世評がウソであるかのように豊かな音世界を作り出してしまうのです。それを強く実感したのは2008年11月の定期演奏会でした。「響きが命」ともいえる印象派の曲で、陶酔するような音空間が生み出されその中で浸った経験は、今でも忘れることができません。また、音量的にも、渾身のフォルテシモで爆発的に弾いたからといって必ずしも客席に心を揺さぶる力を持った音が届くというわけではなく、逆に、華奢なピアニストがクールに弾いた音たちが信じられないほどの密度でズンズンと迫ってくることが少なからずありました。芸術劇場に限ったわけではないですが、絶対的に(~デシベルとか)大きな音と、「音楽的に力強い音」とは違うということを、実感するホールです。

ところで、音楽ホールとしての「芸術劇場」はどんなものでしょう。まず、このホールの常設ピアノは、ベーゼンドルファーModel290 (Imperial) とベヒシュタイン D280 の2台です。ピアノそのものについては下の(3)で詳しく書いていますのでそちらをご覧下さい。で、これらのピアノが演奏会でどのように聴こえるのか、というのが最大の関心事ですが、これには賛否両論があり、否定的な評価をする人は、「音響的にデッドで、ホール全体が響かない」という声が根強くあります。他方、豊か過ぎる残響でお化粧されずに「ピアノの音がそのまま聴こえる」ことを積極的に評価をする人も結構あります。残響の豊かなホールでは、間接音に助けられて多少のアラは目立たなくなるのですが、ここでは、恐ろしいほどにハッキリと演奏技術の違いがあらわれます。高い演奏技術を持つ人が舞台に立つと、その場に居合わせないとなかなか想像できないと思いますが、「音響的にデッド」とか「響かない」といった世評がウソであるかのように豊かな音世界を作り出してしまうのです。それを強く実感したのは2008年11月の定期演奏会でした。「響きが命」ともいえる印象派の曲で、陶酔するような音空間が生み出されその中で浸った経験は、今でも忘れることができません。また、音量的にも、渾身のフォルテシモで爆発的に弾いたからといって必ずしも客席に心を揺さぶる力を持った音が届くというわけではなく、逆に、華奢なピアニストがクールに弾いた音たちが信じられないほどの密度でズンズンと迫ってくることが少なからずありました。芸術劇場に限ったわけではないですが、絶対的に(~デシベルとか)大きな音と、「音楽的に力強い音」とは違うということを、実感するホールです。

kuma自身は、このホールで聴くピアノの音が気に入ったので、第1回からずっと定期演奏会に通っています。もちろん他の「豊かな響き」のホールにも行きますが、定期演奏会でほぼ月に一回ここに帰ってくる?たびに、「このスッキリとした音がたまらんな~」と思っています。演奏するピアニストにすれば大変だと思いますが、聴き手にとっては、演奏の微細な部分まで克明に聴き取ることのできる稀有な環境だといえます。ただし、最後にこれはぜひ書いておきたいことですが、芸術劇場はどこに座るかで音の聴こえ方がかなり変わります。舞台がやや高めであることもあり、自由席だからといって「かぶりつき」で聴くと、音的には、ピアノの下から出てくる音ばかりを聴くことになり、屋根に反射して聴こえてくる本来の音を聴くことができません。舞台からは遠くなりますが、やや後方の方がいい音で聴けると思います。そして、ピアノ演奏を聴く時には、どの角度で舞台を見るかに関して、人それぞれの好みがあるようで、kuma自身もとくに番号を確認しないで座る席が、結果的にいつでもほぼ同じ、というようなことになっています。ちなみに、公式Webページでもどこでもキャパシティを「1,100人」と書いてありますが、厳密な座席数は1,105(車椅子スペース除く)です。

kuma自身は、このホールで聴くピアノの音が気に入ったので、第1回からずっと定期演奏会に通っています。もちろん他の「豊かな響き」のホールにも行きますが、定期演奏会でほぼ月に一回ここに帰ってくる?たびに、「このスッキリとした音がたまらんな~」と思っています。演奏するピアニストにすれば大変だと思いますが、聴き手にとっては、演奏の微細な部分まで克明に聴き取ることのできる稀有な環境だといえます。ただし、最後にこれはぜひ書いておきたいことですが、芸術劇場はどこに座るかで音の聴こえ方がかなり変わります。舞台がやや高めであることもあり、自由席だからといって「かぶりつき」で聴くと、音的には、ピアノの下から出てくる音ばかりを聴くことになり、屋根に反射して聴こえてくる本来の音を聴くことができません。舞台からは遠くなりますが、やや後方の方がいい音で聴けると思います。そして、ピアノ演奏を聴く時には、どの角度で舞台を見るかに関して、人それぞれの好みがあるようで、kuma自身もとくに番号を確認しないで座る席が、結果的にいつでもほぼ同じ、というようなことになっています。ちなみに、公式Webページでもどこでもキャパシティを「1,100人」と書いてありますが、厳密な座席数は1,105(車椅子スペース除く)です。

芸術劇場では、センター主催の演奏会は全席自由、その他の公演でもクラシック関係の場合は指定席であることはほとんどない(というか、キャパシティが十分に大きいのでその必要がない)のですが、ホールの座席番号がどのように設定されているのかについては疑問に思っておられる方が多いのではないでしょうか? たとえば、「M4-10」とか「S11-27」とか、珍しいところでは「L-13」とかいった番号プレートが座席に貼られていますが、この番号を見ただけでホール全体の中での位置を把握できる人はいないと思います。実は、kuma自身もずっとそうでした。そこで、この際(この記事を執筆するにあたって)、芸術劇場の座席表を作ってみました。下のリンクをクリックすると pdf が開きますので、Adobe Reader か同等の環境があるPCでご覧下さい。

芸術劇場では、センター主催の演奏会は全席自由、その他の公演でもクラシック関係の場合は指定席であることはほとんどない(というか、キャパシティが十分に大きいのでその必要がない)のですが、ホールの座席番号がどのように設定されているのかについては疑問に思っておられる方が多いのではないでしょうか? たとえば、「M4-10」とか「S11-27」とか、珍しいところでは「L-13」とかいった番号プレートが座席に貼られていますが、この番号を見ただけでホール全体の中での位置を把握できる人はいないと思います。実は、kuma自身もずっとそうでした。そこで、この際(この記事を執筆するにあたって)、芸術劇場の座席表を作ってみました。下のリンクをクリックすると pdf が開きますので、Adobe Reader か同等の環境があるPCでご覧下さい。

(3)5台のピアノ ~スタインウェイとヤマハしか弾けないピアニストになるな~

ちょっと過激な副題をつけましたが、これは、両社のピアノがすばらしく完成度の高いピアノであることを認めた上で、あえて、そこに甘んじていてはならぬ、ヨーロッパに行けば、標準的なピアノは必ずしも両社のピアノではなく、日本ではほとんど見かけることのない個性的なピアノが待ち構えている。この状況に遭遇して、「ヤマハじゃないから弾きにくい」「スタインウェイじゃないから音楽にならない」では、国際的なピアニストとしては通用しないよ、という、オーナーの激励の意味が込められているのだと思われます。

ちょっと過激な副題をつけましたが、これは、両社のピアノがすばらしく完成度の高いピアノであることを認めた上で、あえて、そこに甘んじていてはならぬ、ヨーロッパに行けば、標準的なピアノは必ずしも両社のピアノではなく、日本ではほとんど見かけることのない個性的なピアノが待ち構えている。この状況に遭遇して、「ヤマハじゃないから弾きにくい」「スタインウェイじゃないから音楽にならない」では、国際的なピアニストとしては通用しないよ、という、オーナーの激励の意味が込められているのだと思われます。

個性があるというのは、万能選手ではないことの裏返しでもあり、神戸芸術センターに通えばわかりますが、ピアノによって、怖いぐらいにハマる曲もあれば、ピアニスト悪戦苦闘の曲もあります。面識のあるピアニストさんに軽~くピアノの感想を聴くと、「×××××はクセモノだ」とか、「○○○○○とのつき合い方がかわからない」とかいった感想がすぐに返ってきます。しかし、これはピアノの整備状態が悪いとか、ましてや設計が不適切であるといった問題ではなく、ここにある5台のピアノは、そもそもそういう性格を持って生まれついており、ヨーロッパではその個性が広く認められている存在なのです。

個性があるというのは、万能選手ではないことの裏返しでもあり、神戸芸術センターに通えばわかりますが、ピアノによって、怖いぐらいにハマる曲もあれば、ピアニスト悪戦苦闘の曲もあります。面識のあるピアニストさんに軽~くピアノの感想を聴くと、「×××××はクセモノだ」とか、「○○○○○とのつき合い方がかわからない」とかいった感想がすぐに返ってきます。しかし、これはピアノの整備状態が悪いとか、ましてや設計が不適切であるといった問題ではなく、ここにある5台のピアノは、そもそもそういう性格を持って生まれついており、ヨーロッパではその個性が広く認められている存在なのです。

関西人のkumaに対して、「おまえはすぐに笑いを取ろうとする」とか「ちょっとしたことで揚げ足を取る」と苦言を呈する非関西人がいますが、関西人にとってボケは生命活動の一部であり、ツッコミは愛なのであって、それは変えようのない関西人のレゾン・デートルなのです。つまり、ベーゼンドルファーをスタインウェイやヤマハのように叩いたら破綻してしまう(音楽にならない)と苦言を呈しても始まらないのであって、ピアニストがなすべきことは、「ベーゼンドルファーはん」(や「ベヒシュタインはん」)の性格を知り、このお方が機嫌よう歌ってくれはるには、どないしたらええのか?を考えることなのであります。実際、神戸芸術センターのコンクールに入賞した方々は、これらのピアノからすばらしい声を引き出して、生涯忘れ得ないような演奏を聴かせてくれています。以下、5台のピアノについて、非常に偏ったkuma的観点からの、ご紹介をさせていただきます。

関西人のkumaに対して、「おまえはすぐに笑いを取ろうとする」とか「ちょっとしたことで揚げ足を取る」と苦言を呈する非関西人がいますが、関西人にとってボケは生命活動の一部であり、ツッコミは愛なのであって、それは変えようのない関西人のレゾン・デートルなのです。つまり、ベーゼンドルファーをスタインウェイやヤマハのように叩いたら破綻してしまう(音楽にならない)と苦言を呈しても始まらないのであって、ピアニストがなすべきことは、「ベーゼンドルファーはん」(や「ベヒシュタインはん」)の性格を知り、このお方が機嫌よう歌ってくれはるには、どないしたらええのか?を考えることなのであります。実際、神戸芸術センターのコンクールに入賞した方々は、これらのピアノからすばらしい声を引き出して、生涯忘れ得ないような演奏を聴かせてくれています。以下、5台のピアノについて、非常に偏ったkuma的観点からの、ご紹介をさせていただきます。

ベーゼンドルファー Model 290 Imperial

ベーゼンドルファー Model 290 Imperial

オーストリアで製造されている稀少なピアノ。2008年に創業180年を迎えましたが、その間の生産台数は5万台にも達しません。いくつかのモデルがある中で最大のモデルがこの「インペリアル」。このモデルは他社製と異なり、低音部の鍵盤がCまで拡張されており、88鍵ではなく97鍵あります。拡張部分を実際に使用する曲(たとえば、ピアノ用に編曲したオルガン曲など)は少ないのですが、共鳴弦としての役割もあり、効果的に使うと地の底からわきあがるような低音を響かせることができます。

で、この点から単純に「重低音」という先入観を持たれがちなインペリアルなのですが、実は、kumaにとっての最大の魅力は、他のどんなピアノよりも繊細で、「ピアノの音ってこんなに美しいのか!」と思わせる「(最)弱音」にこそあります。かつて、ガンガン弾くことだけが「熱演」だと思っていた愚かなkumaでしたが、ベーゼンドルファーの声を直接聴いて以来、ピアノ音楽に対する向き合い方が変わりました。その美しい音の秘密は、ピアノ全体が共鳴箱のようになっている独特の構造によるところが大きいのですが、このあたりは、色々な文献に書かれているので、そちらをご参照下さい。

大ホール(芸術劇場)で使用されるピアノは通常、このインペリアルと次にご紹介するベヒシュタインです。ステージにあるピアノの簡単な見分け方をお教えしましょう。近くに寄って側面を見れば両者のロゴが金文字で描かれているので、それで区別できることはもちろんなのですが、インペリアルの場合ケースが、上から見ると独特のカドがある形状(短靴の形)になっていて、ピアノの大屋根もそれと同じカドのある形状をしています。ですから全開された大屋根の、舞台から見て右の部分にカドがあれば、それはインペリアルです。神戸芸術センターでケースにカドがあるピアノはインペリアルだけですので、他のどのピアノとも明確に区別をすることができます。

また、これは少しマニアックになりますが、ケースの側板の両端部、鍵盤蓋に接する立ち上がり部分の形状を見てください。インペリアルはここが上までまっすぐなのです。これに対して、ベヒシュタインはギターの力木用語で言えば「スキャロップド」と表現できる、抉るように掘り込んだ弓形の形状になっています。ちなみに、この部分が上までまっすぐに立ち上がっているのは、センターのピアノでは後述のブリュートナーとプレイエルがあります。ですから、5台のピアノの中から判別する場合、側板の端部がまっすぐで屋根にカドがあればインペリアル、なければブリュートナーかプレイエルと区別することができます。

追記(2009.08):『音楽の友』2009年8月号(創刊800号記念号)に「ピアノとピアニストの幸福な関係」という特集がなされています。その中でアンドラーシュ・シフがインタビューに答えてベーゼンドルファーピアノについて語っている記事(特集記事#4)は一読の価値ありです。直接言及しているわけではありませんが、神戸芸術センターがなぜスタインウェイピアノを所蔵していないのかにも通じる談話があり、大変興味深いです。

ベヒシュタイン D 280

ベヒシュタイン D 280

1853年にドイツのベルリンで創業したピアノメーカー。kumaが勝手にキャラクターにさせてもらっているぬいぐるみは、同社の「ベルリン・ベアー」です。このピアノは(より小さなモデルも含めて)関西で目にすることは非常にまれで、kumaも神戸芸術センターができて初めて現物を見、生音を聴くことができました。そして、1年間、多くの優秀なピアニストが演奏するベヒシュタインの声を聴いてきたのですが、その上での感想は、掛け値なしにすばらしい楽器であるということです。演奏者の個性と技術に敏感に反応して、千変万化の目くるめく音空間が生み出される様子はまるで魔術のようです。定期演奏会で訪れた芸術劇場にベヒシュタインが鎮座していると、今日は一体どんな音を聴かせてくれるのだろうと、ワクワクします。体力?的にもかなりタフなピアノで、いわゆる「鋼鉄のタッチ」系のピアニストがガツンと弾いても踏ん張って応えてくれるたくましさがあります。他方で、最弱音はどこまでも繊細で、息が詰まるようなフレーズを音楽的な美しさに満ちた極小音で見事に描ききる面も併せ持っています(ただし、演奏者の力量による)。音色的には、よく言われる「透明感がある」という表現が的を射ていて、かつて天文少年だったkumaには、冬の夜空にきらめく星座たちの姿が瞼に浮かぶことがあります。上述のベーゼンドルファーとベヒシュタインは音色が大きく異なりますから、何回か聴けば目をつぶっていても最初の数小節でどちらのピアノか判別できるようになります。

ところで、以前、ピアノについて語るインターネット掲示板において、技術者と思われる人が訳知り顔で(って顔は見えないのですが)、ベヒシュタインの工学的・構造的な難点に言及し、このピアノが国産に劣っていると断じるような書き込みがなされているのを読んだことがありますが、「”白川夜船”とはこのことやな~」と苦笑してしまいました。実際にピアニストによって演奏される音を聴いた経験が乏しいとこんなことになるのかもしれません。「これだけの演奏・音楽を聴かせてくれる楽器のどこが不満なん?」と訊いてみたいものです。「音楽の聴き手」の立場からすれば、楽器を評価する視点がずれているとしか言いようがありません。

神戸芸術センターには、北西の角にピアノショップが入っていますが、このピアノショップ「ユーロピアノ」さんがメンテナンスをしているのがこのベヒシュタインです。センターの5台のピアノのうち、ユーロピアノさんが担当しているのは後述のプレイエルとザウターを含めて3台です。定期演奏会(ベヒシュタイン使用の場合)が始まる少し前に、重そうな道具を持って出てくる人があれば、それはユーロピアノの技術者さんで、フルコンサートグランドピアノのメンテナンスができるレベルの人は、たんに88鍵の音程を合わせるだけでなく、打弦機構の調整やピアノの美しい声を作り上げる作業まで、なんでもこなせる達人・師匠とでも呼ぶべき人なのです。この人が、ピアノに対して、いわゆる「泊まりこみ人間ドック」のような本格的な総合調整を施すと、音が劇的に良くなります。前回の演奏会の音と比べて、全体的な音のまとまり・落ち着きが格段に良くなった・ピアノが気持ちよくうたっている、と感じられる時があれば、それはきっと、その間に総合調整が入ったのに違いありません。ただし、総合調整がなされる頻度は、人間がドックに入るのと同じくらいの頻度だと聞いています。

ユーロピアノさんのショップ(関西ショールーム)には、アップライトピアノも含めて個人で購入可能な価格帯のピアノが陳列されていますので、フルコンからアップライトまでを貫く、各メーカーに特有の個性のようなものを感じてみるのも一興かもしれません。

ブリュートナー Model 1

ブリュートナー Model 1

ブリュートナーは、奇しくもベヒシュタインと同じ1853年に、そして同じドイツで創業したピアノメーカーですが、音色の個性は対極にあると言っても過言ではないほど異なっています。ベヒシュタインが透き通った冬の夜空のような響きであるとすれば、ブリュートナーは暖炉で赤々と燃える薪のような暖かくふくらみのある響きです。といっても輪郭のぼやけたモコモコした音というわけでは決してなく、音像は非常に明瞭です。

このピアノは創業以来一つの家系のみで製造が受け継がれてきた珍しいブランドです。ただし、旧東ドイツのライプチヒ産のため、一時期(1972~1990年)は国有化されていたこともありました。国有化時代は製造コストに見合わない販売価格などで苦しんだそうですが、一方でコンサートモデルなど大型のピアノを製作するノウハウを得たのもこの頃だと言われています。

神戸芸術センターではロシアの作曲家プロコフィエフの名を冠したホールにこのピアノが常設されていますが、その由来は単に東ドイツが第二次世界大戦後にソ連支配下にあったという政治的理由だけでなく、大戦中に爆撃を受けて焼失したブリュートナーの工場再開を求めてプロコフィエフらが請願書を書いたという史実にもあると思われます。

ブリュートナーピアノの構造的な特徴は数多あります。その代表がアリコートシステムで、高音部にハンマーによっては打弦されない(少し高い位置に張られている)、しかし調律可能な4本目の共鳴弦が設置されているのです。この弦を単に音程をピッタリと合わせて使うだけではなく、微妙に音程をずらして使用することにより、他のピアノにはない豊かな音色を作り出すことができるとされています。

で、実際聴いてみてどうなのかというと、このピアノの特性をよく理解した技術者によって絶妙の調律がなされたブリュートナーの音は、他のどんなピアノの音にも代えがたい魔性の魅力があります。以前、ベーゼンドルファーのModel

170とブリュートナーのModel 10 (166cm)を聴き比べる機会があったのですが、当時すでに熱烈なベーゼンドルファーファンになっていたkumaにして、「だんぜんブリュートナーの方が好き!」と思わせたほどでした。

国内では設置している施設がきわめて少ないこのピアノですが、神戸芸術センターでModel 1(280cm)を、新大阪のムラマツリサイタルホールでModel

2 (230cm)を、聴くことができます。実は、kumaが神戸芸術センターにこれだけ熱心に通うようになったのは、Model 1の音を聴きたかったから、というのが大きな理由としてあります。念願かなって初拝聴した2008年8月23日の第3回ジョイントコンサートでは、期待を裏切らない、否、期待以上とさえ言える感動的な音楽を聴くことができ、演奏会終了後ピアニストさんの一人に、「涙が出そうになった」とコメントした覚えがあります。

なお、国内では非常に稀少なピアノですが、ヨーロッパではかなりポピュラーな存在のようで、ビートルズがアヴィ・ロード・スタジオで録音した曲のほとんどにおいてピアノがブリュートナーであったことは有名な話です。最近では、オーストリアにあるプライナー音楽院の大ホールに設置されているピアノが、ベーゼンドルファー本社のお膝元であるWienであるにもかかわらず、ブリュートナーであるということも知りました。旧東ドイツ地域の音大に設置されているピアノは当然ほとんどがブリュートナーだそうです。

「ブリュートナー、何それ?」と思われている皆さん、一度このピアノの音を聴いてみてください。絶妙の調整がなされた(---と、これが難しいようですが)ブリュートナーの暖かくふくらみのある木の響きは、ピアノという楽器の今までにない奥深い魅力を感じさせてくれるに違いありません。

プレイエル P-280

プレイエル P-280

自身が音楽家(ハイドンの弟子)だったイグナース・プレイエルが1807年に設立したメーカー。1815年からは同じく音楽家だった息子のカミーユも製作に加わるようになったのですが、このカミーユがショパンと出会い親しく交流するようになりました。ショパンのピアニストとしての卓越した演奏技術がプレイエルピアノの品質向上に大きな影響を与え、またショパン自身もパリでのデビューコンサートをプレイエルで行って以来、終生このピアノを愛用したといわれています。この経緯から、今でも「プレイエル=ショパン」という公式で語られることが多く、神戸芸術センターのショパンホールもその一つだといえるでしょう。

ただし、注意しなくてはいけないのは、現代のプレイエルピアノは当時ショパンが弾いたプレイエルピアノとはまったく別物の音がする楽器だということです。雑誌『Esquire』の2008年3月号(特集:ピアノ300年

音楽の真相)の付録に「19世紀と現代、二つのプレイエルで聴くショパン」というCDが付いていて、当時はピアノファンの間でかなり話題になったのでお聴きになった方も多い思いますが、ショパン時代のプレイエルはいかにも「サロンの楽器」という優雅な音がしますが、現代のプレイエルは、予見を与えずに二つのピアノの音を聴き比べしたならば、「同じブランド」のピアノだと確信を持って判断できる人は少ないのではないかと思います。(まあ、CDでは前者の調律が半音低い?こともありますが・・・)

で、神戸芸術センターが所蔵しているプレイエルP-280ですが、プレイエルのフルコンはこれが日本に輸入された2台目だということで、日本では本当に珍しい存在です(もう一台は東京芸術センターに所蔵されている)。そしてその音は、個体として珍しいだけでなく、音色としても非常にユニークで、スタインウェイ、ヤマハ、ベーゼンドルファーなどの著名ピアノのどれとも似ていない音がします。また、kuma自身は鍵盤に触った経験が無いのですが、演奏した人(シロウトではない人)に話を聞くとタッチも結構独特のものがあって、神戸芸術センターの所蔵している5台のピアノの中で一番の個性派だそうです。

この原稿を書いている現在(2009.08)、神戸芸術センターがオープンして一年半、ようやく自分の中でこのピアノのイメージが出来上がってきたのですが、それは・・・。まず、上述の「公式」からイメージされる「優雅」「軽やか」といった先入観とはむしろ対極にあるピアノだということです。kumaが抱いている音色のイメージを言葉で表現するならば、「solid

but not metallic」といったところでしょうか。ホールの気圧が上がるかのような密度の高い重低音がするので、意外にも、ロシアもの(ラフマニノフやプロコフィエフ)がハマります。また、f-ff

でガツンと弾いても金切り声を上げないので、弦楽器とのアンサンブルなどで非常によく馴染みます。

最近は、この超個性派ピアノを弾きこなして、とても魅力的な声で歌わせるピアニストさんとめぐり逢う機会が出てきました。仄聞するところ、東京芸術センターのピアノコンクールでは、プレイエルを弾いて最高位を受賞した人が初めて出たとか。これからますます多くの人が、このピアノの魅力を引き出した演奏をしてくれるのではないかと、聴き手の立場でとても楽しみにしています。

なお、このピアノの外見的な特徴は、ペダル脚柱(ペダルを吊るしている木製の部品)が単純な角材ではなく、クラシックな竪琴の形(スタインウェイのマークのような形)になっている点が一番目につきます。また、脚柱(先にキャスターが付いている3本の脚)が単純な四角形ではなく、カドを上方に向かって広がるように面取りをした複雑な形状(全体的に丸みを帯びた感じに見える)になっているところも、独特です。さらに、大屋根の形(つまりケースの形)は、先端部分が5台のピアノの中で一番丸く、真上から見ると試験管の先端のような形をしています(なんちゅう、たとえ方や・・・)。 片側にカドのあるインペリアルとは対照的です。

ザウター 275

ザウター 275

センター所蔵の5台のピアノの中で、もっとも聞きなれない名前のメーカーがこのザウターでしょう。しかしながら、このメーカの創業は何と1819年。ベヒシュタイン、ブリュートナーよりも30年以上早いだけでなく、ベーゼンドルファー(1828年)よりも10年近く早いのです。創業の地はドイツ南部のシュパイヒンゲン(Spaihingen)。南に40kmほど下ればスイス国境、といった場所です。

ザウターの楽器としての特徴は、ピアノ製造技術の系譜において「南ドイツ・ウィーン派」という系列に属することです。現在も製造を続けているメーカーの中でこの系列に属するのはベーゼンドルファーとザウターだけで、その他のメーカーはスタインウェイを含めてもう一つの系列「イギリス・フランス派」に属するといわれています。「南ドイツ・ウィーン派」のピアノの特徴は「明るく軽やかな音」で、実際、センターに所蔵のザウター275も、目をつぶって音だけを聴けば、プレイエルよりもよほどネアカな音で、その音色だけで気持ちが晴れるような印象があります。

さて、275は言うまでもなくザウターのフルコンサートグランドモデルであるわけですが、現在(2009.08)同社のフルコンは、日本にはこの一台しかないそうです。首都東京にもない超稀少ピアノであります。で、それだけ数の少ないピアノなのだから、さぞや気難しい、音色にクセのある楽器なんだろうと思われるかもしれませんが、実際の演奏を聴くとその先入観は大きく的を外していることがわかります。kumaがこれまで1年半の間に正式な演奏会の形式で弾かれるザウター275の音を聴いた経験を総合して評するならば、全体のバランスがとてもよく、独奏での幅広い表現力もあるし、アンサンブルでも他の楽器や歌唱と非常によく馴染む音だと言えます。また、知り合いのピアニストさんの談では、一般的なフルコンと比較して特別に弾きにくいようなことはことはないそうです。ただし、同系列のベーゼンドルファーにも通じる特徴だと思いますが、力任せに乱暴な

ff を弾くとピアノが拒絶するようなところはあるようです。(この点で、スタインウェイやヤマハはスゴイなーと思うことがあります。渾身の fff

にも底なしのパワーで応えてくれるところがありますからね。まれだとは思いますが、そのような表現が必要とされる場面は確かにあります。)

メーカーの資料によれば、ピアノの駒圧は製作後5年ほどで理想的な状態になるように設計されているそうです。そのせいか、センターオープン間もない頃に聴いたザウター275の音よりも、最近聴いた音のほうが明らかに気持ちがよく、楽器として成長していることをハッキリと感じます。また、調律技術的にも、今回初めて輸入された275を、よりよい声で歌わせるためのノウハウが蓄積されてきているのでしょう。最近の275の音を、kumaは「優等生的な音」と認識しています。聴き手の皆さんには、日本における知名度の低さをネガティブな先入観に結びつけず、虚心坦懐にこのピアノの音に向き合ってみられることをお勧めします。そこには、今まで知らなかった新しいピアノ音楽の世界が待っているに違いありません。

なお、ザウター275に特有の外見的特長は、なんといっても、キャスターの接地面が黒いことです。まるで(自動車が)アルミホイールに超ロープロファイルのタイヤを履いたような感じです。

■その他の施設について

(Now, under construction.)

![]() 神戸芸術センターは、2008年1月にオープンした新しい施設です。主要な施設は大小4つのホールと5台(5種類)のフルコンサートグランドピアノですが、画廊も併設されています。芸術施設だけでなく、高級スーパーマーケット、オフィス、レジデンスなどからなる複合施設で、さまざまな人たちが出入りしています。なお、西宮にある兵庫県立芸術文化センターと名前は似ていますが、まったく別の施設です(ときどき間違って来る人がいるらしい・・・)。

神戸芸術センターは、2008年1月にオープンした新しい施設です。主要な施設は大小4つのホールと5台(5種類)のフルコンサートグランドピアノですが、画廊も併設されています。芸術施設だけでなく、高級スーパーマーケット、オフィス、レジデンスなどからなる複合施設で、さまざまな人たちが出入りしています。なお、西宮にある兵庫県立芸術文化センターと名前は似ていますが、まったく別の施設です(ときどき間違って来る人がいるらしい・・・)。![]() 芸術施設というとおおよその相場が決まっていますが、神戸芸術センターの運営ははかなり独特です。言葉で表現するのは難しいのですが、建築主(オーナー)の意向を反映していると思われる相当なこだわりが感じられます。なにを隠そう、kumaはその独特の運営スタイルがツボにはまってしまい、毎月のように通いづめたあげく、「ファンサイト」まで作ってしまったしだいです。

芸術施設というとおおよその相場が決まっていますが、神戸芸術センターの運営ははかなり独特です。言葉で表現するのは難しいのですが、建築主(オーナー)の意向を反映していると思われる相当なこだわりが感じられます。なにを隠そう、kumaはその独特の運営スタイルがツボにはまってしまい、毎月のように通いづめたあげく、「ファンサイト」まで作ってしまったしだいです。![]() 神戸芸術センターがどのような思いをもって建築された施設であるのかについて、財団法人神戸市演奏協会の月間通信『音楽のまちKOBE』に市長、建築主、協会顧問の鼎談が掲載されています。144号~146号までの3回連載で、本誌を入手しなくてもネット上でpdfとして読むことができます。以下にリンクを張っておきます。「神戸芸術センター記念ピアノコンクール」についての考え方が語られているあたりは必見です。(注意: Adobe Reader がインストールされていないPCでは読めないことがあります。)

神戸芸術センターがどのような思いをもって建築された施設であるのかについて、財団法人神戸市演奏協会の月間通信『音楽のまちKOBE』に市長、建築主、協会顧問の鼎談が掲載されています。144号~146号までの3回連載で、本誌を入手しなくてもネット上でpdfとして読むことができます。以下にリンクを張っておきます。「神戸芸術センター記念ピアノコンクール」についての考え方が語られているあたりは必見です。(注意: Adobe Reader がインストールされていないPCでは読めないことがあります。)